Bram Appel: Zwangsarbeiter und blau-weißer Torjäger

Bram Appel war ein Niederländer, der von den Nazis aus seiner Heimat verschleppt und in Berlin als Zwangsarbeiter bei Hertha BSC zum Torjäger vom Dienst wurde. Mit seinen Treffern trug er sogar maßgeblich zu einem Pokalgewinn bei. Bei einer Kooperationsveranstaltung der Fanbetreuung von Hertha BSC, dem Fanprojekt der Sportjugend Berlin und dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit besprachen Angehörige der Fanszene von Hertha BSC, Historikerinnen und Historiker, Geschichtsinteressierte sowie Medienschaffende im Haus der Fußballkulturen das Thema Zwangsarbeit und die Lebensgeschichte des Niederländers.

Nach einer Begrüßung durch Stefano Bazzano aus der Fanbetreuung unserer Alten Dame sowie Thomas Jelinski vom Fanprojekt Berlin ging es bei der Veranstaltung der Projektreihe ‚Aus der eigenen Geschichte lernen‘ ins Inhaltliche. Der Journalist Ronny Blaschke, der den Austausch moderierte, gab eine historische Einordnung und Einführung in die Themen Zwangsarbeit, Fußball und Hertha BSC. Zudem stellte er auch das Rehabilitationsbuch ‚Het Kanon‘ – ‚Die Kanone‘ vor, in welchem sich die Journalisten Bob Thomassen und Martijn Schwillens mit Appel beschäftigt haben. Auch der Historiker Gero Kopp saß mit auf dem Podium und stellte Orte, an denen die erzwungene Arbeit einst stattfand, auf der Basis seiner Recherchearbeit ‚Orte des Jubels, Orte des Unrechts‘ vor.

Aus Den Haag nach Berlin verschleppt

Der Torjäger Appel hatte bereits einige Spiele für die niederländische Nationalmannschaft bestritten, als er 1942 bei einer der ersten Razzien in Den Haag von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt wurde. Es gab drei Arten von Zwangsarbeitenden: Diejenigen, die in den KZs zur Arbeit gezwungen wurden, Kriegsgefangene sowie zivile Zwangsarbeitende (hierzu zählten neben Bram Appel circa acht Millionen weitere Menschen). Der Niederländer musste in Berlin in einer Fabrik für Waffenproduktion arbeiten. Sonntags hatten die Arbeiter frei und spielten an diesem Tag oft Fußball. Schnell wurde Appels Talent entdeckt, er kam über die dritte schon bald in die erste Mannschaft von Hertha BSC, spielte dort von 1942 bis 1944 und wurde 1943/44 mit Hertha BSC Gauligameister von Berlin-Brandenburg. Dabei steuerte er zwölf Tore in 14 Spielen bei.

„Hertha BSC hat Bram Appel vermutlich das Leben gerettet“

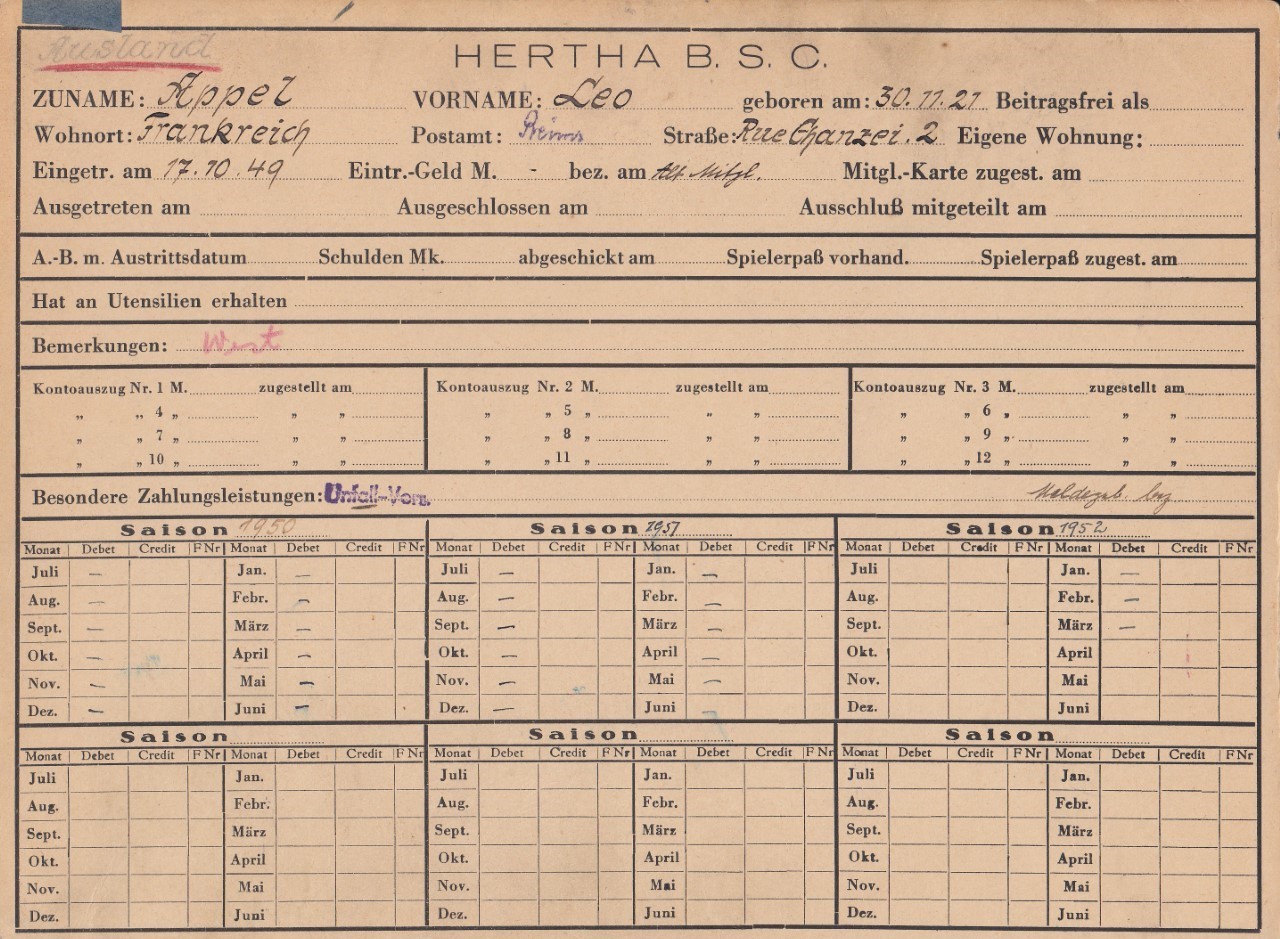

Dank seines Fußballspiels musste er nicht mehr in der Fabrik arbeiten und bekam eine eigene Wohnung, obwohl der Status als Zwangsarbeiter blieb. Dennoch ermöglichte ihm diese neue Funktion als Fußballspieler eine bessere Gesundheitsversorgung sowie den Zugang zu Bunkern, Kleidung und Nahrung. Die beiden niederländischen Sportjournalisten waren sich einig: „Hertha BSC hat Bram Appel vermutlich das Leben gerettet.“ Nach Kriegsende kehrte der Goalgetter in seine Heimat zurück, wurde dort aufgrund seines Status als Kollaborateur mit den Deutschen jedoch geächtet. Dennoch trug Appel in den folgenden Jahren dazu bei, den Fußball im Nachbarland zu professionalisieren und engagierte sich unter anderem bei einem bis heute in den Niederlanden bekannten Benefizspiel für die Opfer der Flutkatastrophe von 1953. Das Werk ‚Het Kanon‘ stellt die Rehabilitierung des Mannes dar, der einer von drei bekannten niederländischen Zwangsarbeitern bei Hertha BSC war. Seine Geschichte zählt zu den privilegierten der Zwangsarbeit, von der zum Teil auch Firmen profitiert haben, die inzwischen Sponsoren im Profifußball sind, wie Juliane Röleke, freie Bildungsreferentin im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, betonte.

Den Abschluss der Veranstaltung stellte eine Gesprächsrunde dar, bei der das Publikum zahlreiche Fragen stellte. Das ehrliche Interesse aller Teilnehmenden war dabei zu spüren – an weiterer Forschung und Aufarbeitung und daran, auch weiterhin aus der eigenen Geschichte zu lernen.